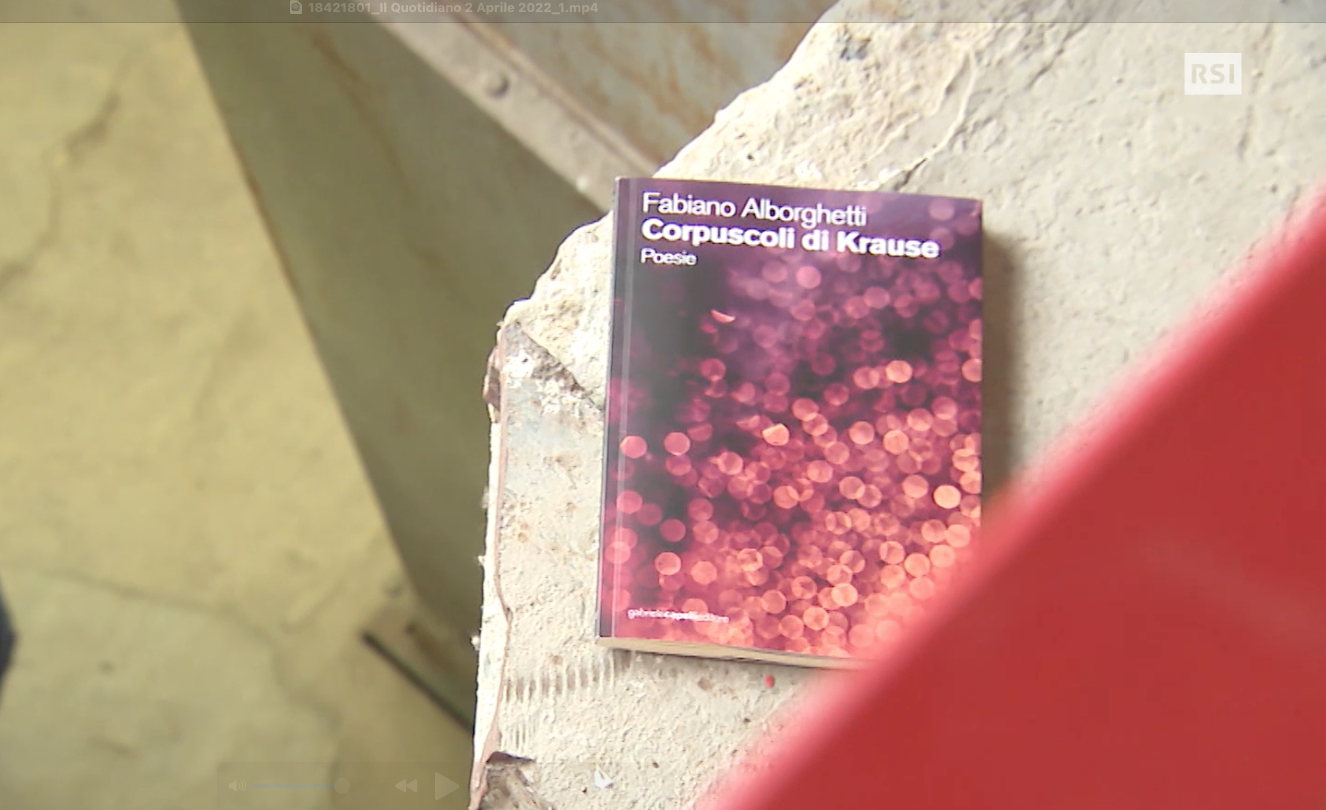

“Corpuscoli di Krause” di Fabiano Alborghetti – Viceversa letteratura

© Viceversa letteratura, 17.05.2022

Recensione: Corpuscoli di Krause di Fabiano Alborghetti

di Ariele Morinini

Con il titolo Corpuscoli di Krause, Fabiano Alborghetti raccoglie una scelta eterogenea di testi e suites poetiche, ordinate in sei partizioni di ampiezza variabile. L’intestazione, di una complessità estranea alla sua poesia, fornisce una chiave di lettura efficace per decifrare le tensioni e le dominanti attorno alle quali si struttura la silloge: i corpuscoli di Krause sono dei recettori naturali che permettono all’uomo di percepire il freddo; alla sensibilità di queste terminazioni nervose si accostano metonimicamente i componimenti dell’opera, che fanno dell’empatia la propria cifra stilistica. I testi sono originati da sollecitazioni di vario tipo, che hanno motivato negli anni – tra il 2010 e il 2021, ci informa una nota d’autore – la stesura delle varie parti del libro. In questo senso, Alborghetti è poeta d’occasione, più vicino tuttavia a una pratica rinascimentale della poesia che a quella montaliana. Infatti, le circostanze all’origine dei componimenti, tolte quelle di natura personale o biografica, sono connesse a iniziative esterne, istituzionali: esposizioni artistiche (Legni, Colombe), progetti editoriali (Sezione del lavoro, Spartaco, Poemetto della vergogna, Quattro frammenti (misericordia d’un ricordo)), concorsi internazionali (L’occhio di Plimsoll), celebrazioni d’anniversario (Landesstreik 1918) e discorsi pubblici (Equazione delle responsabilità per ogni nuovo anno). Di conseguenza, questi testi prendono distanza dal più canonico procedimento introspettivo e in alcuni casi persino dai trascorsi individuali: secondo un modus operandi ben noto ai lettori di Alborghetti, anche questa raccolta presenta una poesia sperimentale, in senso etimologico. Dando seguito a una procedura inaugurata con il poemetto L’opposta riva (Lietocolle, 2006) e consolidata successivamente con Il registro dei fragili (Casagrande, 2009), l’autore ripropone in Corpuscoli di Krause una poetica fondata sull’esperienza documentaristica, quasi da reportage; un’esperienza non spontaneamente vissuta, ma praticata con il fine di tradurla in parole: così, in particolare, le suites Legni, Colombe e Sezione del lavoro. La prima, redatta in occasione della mostra “Di legni e di colombe” dell’artista Flavia Zanetti, è allestita dopo aver lavorato nei boschi del Malcantone come taglialegna per alcune settimane; la seconda, composta su invito della rivista letteraria «Groundzero», nasce dalle informazioni raccolte, con l’ascolto e il dialogo, in un ufficio di collocamento. Come documentano queste poesie, Alborghetti è poeta empatico, capace di calarsi in situazione, di filtrare vicende diverse, anche critiche o marginali, alla luce della propria sensibilità e di travasarne i sedimenti emotivi in ampie lasse di versi.

A compensare il sostanziale antilirismo dell’insieme, alcune sezioni spostano invece l’attenzione sul vissuto personale, sull’io: ed è forse questa la vera novità della raccolta. In particolare, a tale postura si devono le serie Intuitu personae, una breve narrazione in versi dedicata alla morte del padre, e Complicanze e altre forme, nella quale l’esperienza di un ricovero si fa spunto per la riflessione sulla fragilità dell’uomo e sull’attesa. A queste, si somma quella a un tempo individuale e collettiva della pandemia, dalla quale nasce L’occhio di Plimsoll, una sorta di cronaca del primo anno di emergenza sanitaria, scandita nelle dodici mensilità.

Se è vero che la raccolta si distanzia, per impostazioni e contenuti, da quanto pubblicato in precedenza, è innegabile che sul piano formale i Corpuscoli di Krause non rinunciano del tutto al sistema del poemetto o della narrazione in versi, caro all’autore. Con l’eccezione di due poesie autonome, la raccolta comprende infatti delle suites, redatte nel segno della coesione e compattezza narrativa: la serialità che struttura le partizioni è dichiarata sin dai titoli dei singoli componimenti, giocati sulla sostituzione di poche variabili entro schemi definiti (Cenni, classificazioni, attese; Movimenti, visioni, mancanze; TAC, attese, parole) o sulla progressione dell’ordinale, arabo o romano. Si veda, ad esempio, la sezione Landesstreik 1918, una sintesi di sguardo poetico e storico-documentario, nella quale la scansione numerica decrescente acquista sfumature semantiche, ricordando un conto alla rovescia. Anche fuori dalla dinamica seriale, la minore estensione dei testi raccolti nella silloge è in ogni caso estranea alla brevitas. La poesia di Alborghetti è fluente, non è mai epigrammatica o gnomica: posta l’equazione tra romanzo in versi e romanzo, i corpuscoli sono allora assimilabili, per ampiezza e funzionamento, a dei racconti in versi.

Oltre a quella narrativa, nella raccolta emerge anche un’esigenza di chiarezza, di comprensibilità. Alla celebre categorizzazione proposta da Franco Fortini, che distingueva tra la poesia “oscura” e la poesia “difficile”, andrebbe aggiunta per Alborghetti una terza categoria: la sua è una poesia “inclusiva”, di facile lettura. L’autore non si allinea a una tendenza poetica che ha fatto scuola dalle Occasioni in su, non intende insomma «torcere il collo all’eloquenza». Al contrario, l’eloquenza della narrazione non è mai tradita, persino nelle suites più complesse sul piano del significato: ad esempio Positroni, che discute in versi alcuni concetti della fisica quantistica. Qui, come più diffusamente nella silloge, l’autore compensa la difficoltà con ampie note, che spiegano e contestualizzano; mentre poco in questo senso è demandato alla ricerca e alla fatica del lettore. Nel complesso, la leggibilità del libro, come dei precedenti, è favorita dalla predilezione di Alborghetti per una poesia del contenuto su una poesia della forma, per una poesia della realtà su una poesia letteraria. E quando presente, il dialogo con la letteratura è mediato da citazioni scoperte: ad esempio da Primo Levi («Se questo è un uomo non sfiora il pensiero», p. 53 mio il corsivo) o da Hotel Supramonte di Fabrizio De André («Quando ti svegli, se hai ancora paura | ridammi la mano», p. 12); oppure i riferimenti sono dichiarati in nota: si veda l’incipit pusterliano di TAC, attese, responsi o i titoli orelliani disseminati in Quattro frammenti (misericordia del tempo).

Alla coerenza narrativa che attraversa la raccolta corrisponde una compattezza stilistica, che permette ad Alborghetti di accostare misure e forme diverse. Anche in questo senso la continuità con l’esperienza poetica precedente risulta chiara: lo testimonia, ad esempio, l’uso della strofetta di tre versi (con un verso di congedo) che struttura una buona percentuale dei componimenti riuniti in Corpuscoli di Krause e che già era impiegata dall’autore agli esordi, in Verso Buda (Lietocolle, 2004). Alludendo alla terzina dantesca e a quella magistralmente mutuata nel Novecento da Pasolini, la terzina di Alborghetti è di fatto svuotata delle sue ragioni profonde, strutturali, e vale in sostanza come consuetudine grafica. Lo documenta il fatto che la strofetta può essere costituita da versicoli irrelati e di varia misura («Avevi ragione tu a dire | che se nulla c’è da dire, allora è meglio | un buon tacere. Troppe rane […]», p. 61) come da doppi ottonari variamente assonanzati, una forma metrica largamente praticata già nelle precedenti raccolte («col dolore nella testa che non smette da tre giorni | con la stanza verso casa e la flebo nella mano | con la voglia del pigiama e un timore da accudire», p. 109). Questo metro, che accenna agli alessandrini narrativi di Gozzano, genera un ritmo binario, cantilenante, coerente con l’impianto discorsivo della poesia. Anche i componimenti anisosillabici mantengono una cadenza analoga; più mossi sul piano metrico-sintattico, questi ultimi impiegano la versificazione con funzione apparentemente pausativa o sintattica, che si sostituisce o somma alla punteggiatura. Si veda, ad esempio, la prima parte del quinto movimento della suite dedicata agli Amanti di Valdaro:

Dice uno li esponiamo:

una mostra itinerante

e la stampa prende nota e riporta la notizia

mentre dopo la tivù fa riprese degli scavi

cerca bene di mostrare

quei due corpi ancora assieme: è una storia

copertina per il mese di febbraio. (p. 71)

In conclusione, Corpuscoli di Krause è un libro originale, distinto dalle esperienze poetiche più comuni e praticate in lingua italiana. Tuttavia, per le sue caratteristiche, questo tipo di poesia è forse più efficace sul largo respiro, per narrazioni con una maggiore apertura toracica, e risulta invece strozzata nella brevità della suite. Nondimeno, la raccolta, per la sua forza empatica e per la serietà dei contenuti veicolati, trasmessi con una lingua e uno stile piani, che non sentono il bisogno di nascondersi dietro i riboboli e gli eccessi retorici di certa letteratura, è lettura godibile, che può conquistare anche i frequentatori meno assidui del genere.

Link: Viceversa letteratura